约翰·勒卡雷去世,曾答全世界读者:想当特务,去找你的工作指导员!

相关文章

每晚7点半,他都会站在阳台上讲课,“学生”是直播间的网友们。他曾经在职校教授电工类专业课程,因需照料老伴,2016年脱离岗位。

上一年5月,他开端直播。现在,他82岁了,讲课语速缓慢,板书也慢,直播间的人数却在飞速添加,短视频渠道上的粉丝已超百万。他因而获得了感动我国“银发知播”奖。

对王广杰来说,流量带来的是另一种尊重。1974年,他从部队转业至济宁市的一所职校教育,有许多学生常常在课堂上捣乱,“讲课便是对牛鼓簧,很庸俗的。”

现在他的直播间里,听课的有高校研究生、从业多年的老电工,和做工程的老板。网友的争辩会让他觉得自己的常识还不行。

82岁退休教师直播教电工粉丝超百万:女儿对立我出头露面,一直是个不合群的老头

一米六宽,六米长的阳台是退休教师王广杰的直播间。书架、书桌、东西架在这个细长的通道上顺次排开,止境是一块黑板,画着他即将解说的电路图。每晚7点半,他都会站在阳台上讲课,“学生”是直播间的网友们。他曾经...

西安:以法治力气看护大众“诗与远方”

虽已立秋,但阳光仍然火热,尽管如此,却阻挠不了暑期前来西安旅行观光的国内外游客的热心。 在秦兵马俑、华清池、大唐不夜城、明城墙等名胜古迹,随处可见公安民警的身影,他们结合夏日行为,全身心...

晨安!国际丨美国加州持续对我国“打开交易大门”;5名我国公民在美国事故中罹难

加州州长:加州持续对我国“打开买卖大门”美国加利福尼亚州长加文·纽森2日承受日本媒体《日经亚洲》在线采访时说,特朗普政府的关税方针对加州形成了巨大损伤,加州将持续对我国“打开买卖大门”。纽森说,加州一...

财联社6月14日讯(记者 周晓雅)在长时刻监管趋严的态势下,“小众”的期货资管职业一向在寻觅合适本身的开展途径。

本年以来,立异高的金价让商场再次关注到大宗产品的出资价值,我国央行黄金储藏继续添加,至本年5月底维持在7200万盎司以上的高位,购金热潮并未衰退。不仅是现货黄金,金融商场上各类黄金相关的基金产品也成为抢购的目标。

在中信期货副总经理朱琳眼里,微弱的金价走势正是一次期货资管发挥本身优势、令期货资管“小众战略群众化”的良机。见证了国内期货期权种类数量超越100只的进程,她以为,期货资管已迎来较好的开展时机,期货及衍生品类战略的参加可以丰厚产品线,必定程度上处理财富办理商场的供需错配。

间隔资管新规发布已满六年,在此期间,期货资管规划稳中有升,至本年4月底挨近3000亿元关口。朱琳直言,衍生品的特质决议了环绕着该范畴的期货资管很难出现规划的大幅攀升,但日益凸显的大宗产品出资需求也不容忽视,期货资管发挥特征的关键在于对产品规划多下功夫。

“以黄金为例,市面上相关的黄金理财产品、基金迥然不同。而期货资管的差异化优势在于深入了解底层财物、出资者需求的基础上,再结合对衍生品的运用才能和大宗产品的研讨才能规划产品,出现更具特征的资管产品,然后得到客户的必定。”她着重,这个“必定”不在于带来多大规划的资金,而是以此协助出资者真实了解和参加到期货商场,这才是期货资管的价值地点。

“小众战略群众化”

财联社:请您大致介绍下中信期货资管所推出的聚集黄金衍生品的战略特征。为什么本年挑选聚集在黄金衍生品为代表的贵金属范畴?

朱琳:作为期货公司资管,怎么从本身资源禀赋动身,在发挥本身优势、更好匹配出资者危险收益需求的一起,还能完本钱身稳健开展,是咱们一向考虑的问题。

从商场布景来看,现在国内上市的大宗产品期货、期权及金融衍生种类类已超越100个,结合当时财物办理新时代的特征和财富办理的转型晋级,咱们充分运用研讨优势和产品规划与出资才能,尽力打造具有期货公司特征、匹配出资者装备需求的资管产品。

别的,跟着本年大宗产品商场回暖,咱们以为期货资管更应该掌握周期时机,自动研制挂钩大宗产品的衍生品出资战略,完成“小众战略群众化”。

比方咱们本年推出的挂钩黄金衍生品的出资战略,便是匹配高净值人群当下装备需求的一次测验。作为中信期货资管投研团队长时刻盯梢研讨的大宗产种类类之一,咱们一向认可黄金的装备价值。这次推出的战略既有固收财物打底、挂钩黄金二元小雪球期权的特征出资战略,装备必定份额的固收财物,一起又能适度跟从黄金未来走势;也有战略运用黄金期货完成金价上涨时收益翻倍,在金价产生大幅跌落时完成有用维护的“进可攻、退可守”装备作用。

纵观财富办理商场,以群众了解的股票、债券为出资标的的产品比较多,期货及衍生品类战略的参加,很大程度上丰厚了商场的产品线。前述挂钩黄金衍生品出资战略的适配客群有很显着的区分度,危险偏好、流动性、风控等都跟市面上同类型产品有所差异,战略的规划也能融入咱们在黄金种类上的研讨成果。

财联社:请大致介绍下公司资管部分团队的状况,战略丰厚的背面,公司怎么进行上述战略的研制作业?

朱琳:战略的丰厚是咱们中信期货资管团队多年尽力汗水的结晶。现在中信期货资管中心成员超140位,投研人员则在60名左右,可以依据不同出资者的危险偏好和出资需求进行产品规划研制,一起还具有专业的买卖与风控团队,支撑全流程的出资、估值、TA等财物办理事务体系,完成事务链安全有用运转。

在战略的研制过程中,近十年来在投研团队和体系的继续投入,是咱们战胜的最大“难点”。事实上,并非每家资管组织都舍得花这样的人力、物力和时刻本钱去投入。中信期货资管一向尽力去做难而正确的事。

咱们现在的战略研制很大程度上根据后台强壮的技能支撑,相关的技能研制成员前史任职于买卖所、国内外头部出资组织、互联网大厂,有着丰厚的研制阅历。依托中信期货本身的机房保管和完善的机房间低推迟线路资源,可以尽量下降买卖滑点,进步战略收益。

做深做广打破途径依靠

财联社:跟着年内期货商场手续费方针调整,寻求资管、场外衍生品事务等其他发力点成为职业的普遍现象。您怎么看待这一现象,公司资管事务是否有新的规划或调整?

朱琳:在竞赛越来越剧烈的我国金融职业下,传统期货经纪事务的收入和赢利将进入长时刻下降通道这一必然趋势,年头期货商场手续费方针的调整仅仅“催化剂”。

怎么打破对传统期货经纪事务的途径依靠?公司全体的布局可以提炼为“做深、做广”两点。

“做深”是增值服务效益。对客户,尤其是工业链上下游客户,咱们不满意于供给传统期货经纪服务,而是经过财物办理、场外衍生品,以及财富办理、研讨服务、世界(海外)期货及衍生品买卖、买卖融资等丰厚的服务形状,继续提高服务“附加值”,更好地服务实体经济。

“做广”则是要服务更广阔的客户集体。不限于传统意义上的期货出资者,而是服务全工业链的工业客户、金融组织客户和合格个人出资者,完成出资者结构的均衡,致力于为更广阔的客户供给更多、更广的服务场景,满意客户更多元化的服务需求。

从期货资管来看,自2012年获批事务资历,中信期货资管事务已走过逾10年的开展进程,现在办理规划超千亿元。中信期货一向期望将财物办理培养为期货职业有差异化竞赛优势的“先导事务”,长时刻对这一事务给予大力支撑。

当时我国资管职业阅历深入的革新,以2018年资管新规发布为起点,“打破刚兑”的要求重塑我国资管职业,职业处于迭代晋级的路上。曩昔几年预期收益型银行理财、固定收益信任产品等逐渐退出商场,我国金融产品的供需矛盾日益杰出:居民财富的财物装备转型需求越来越火急,契合居民装备需求的金融产品亟待富余。期货资管的这一探究为出资者带来了更多可能性。

回归受人之托的初心

财联社:跟着前述两个有期货特征的资管出资战略的推出,团队后续将在挂钩大宗产品及其他期货种类的衍生品战略研制上怎么发力?

朱琳:“展示期货资管特征,满意各类出资者需求”是咱们开展事务的主旨。近十年以来,咱们现已打造出具有期货资管特征并可以匹配各类出资者不同需求的战略线,其间包含FOF系列战略、可转债战略,以及环绕产品及衍生品范畴的量化、套保套利、片面买卖等战略。

在大宗产品范畴,咱们留意到,本年除了贵金属,有色、能化等种类也有十分显着的趋势。而工业链上下游的期货客户除了套期保值的需求,往往还有财物装备的需求。面对这类客群,咱们充分运用产品规划的立异优势,从更精密的视点为他们“量身定制”挂钩各种大宗产品的衍生品出资战略满意这类客群的多样化需求。

此外,在权益范畴,咱们行将推出挂钩中证500指数的指数战略,在叠加固收战略的基础上,经过场内衍生品买卖东西的运用盯梢中证500指数涨幅,完成对权益财物的布局。

财联社:全体来看,跟着近年资管职业全体的业态改动,未来期货资管将面对哪些时机与应战?

朱琳:正如前面所说,近年资管职业全体面对的最大改动源于资管新规的落地,中心是“打破刚兑”。职业监管逐渐趋严也是近年的趋势,但不可否认的是,银行理财、公募基金、私募基金、券商资管、期货资管、稳妥资管在内的我国资管职业未来的关键词仍是开展,仍处于开展的战略时机期。阶段性的调整稳固、拨乱反正是必要的,但开展的职业主旋律并未改动。

详细到各细分资管职业,未来的业态既不是草莽开展,也不该该是“资管组织挣钱而出资者不挣钱”或许办理人“隐含兜底、隐性刚兑”等畸形开展,而必定是规矩明晰、运转标准、竞赛有序、资管组织与出资者利益一致的良性开展。

未来资管职业的开展,“回归初心”至关重要。这意味着,需求进一步表现资管组织的办理人职责,全面服务于出资者财物保值增值,这也是资管组织“功能性”的最好表现。

期货资管则需求愈加着重杰出表现期货职业特征,发挥在大宗产品期货、衍生品范畴的优势,展示微观大类财物装备的才能,真实在我国财物办理范畴树立起本身的职业形象,赢得出资者的长时刻认可。

以上几点,既是时机,也是途径,仍是应战。咱们真诚地等待,我国期货职业可以携手在资管范畴走出一条有本身特征的阳关大道。

黄金等大宗产品备受重视,期货资管怎么捉住“小众战略大众化”良机?对话中信期货副总经理朱琳

来历:媒体翻滚 财联社6月14日讯(记者 周晓雅)在长时刻监管趋严的态势下,“小众”的期货资管职业一向在寻觅合适本身的开展途径。 本年以来,立异高的金价让商场再次关注到大宗产品的出资价值,我国央行...

December的基本发音

December是英语中表示12月的单词,其发音为/dɪˈsɛmbər/。具体来说,可以分为以下几个音节:

- 第一个音节/dɪ/,发音类似于中文的“迪”。

- 第二个音节/ˈsɛm/,发音类似于中文的“塞姆”。

- 第三个音节/bər/,发音类似于中文的“伯”。

将这三个音节连起来,就是December的完整发音。

发音技巧与注意事项

为了更准确地发音,以下几点技巧可以帮助你:

- 注意第一个音节的短促,不要拖长音。

- 第二个音节的重音要明显,强调“塞姆”部分。

- 第三个音节的“伯”要轻读,不要过于强调。

通过反复练习,你可以逐渐掌握December的正确发音。

December的文化背景

December作为一年的最后一个月,承载着许多文化意义。在西方,December是圣诞节的月份,充满了节日的气氛。了解December的发音,不仅有助于语言学习,还能更好地理解西方文化。

积极向上的学习态度

学习英语发音需要耐心和毅力。每一次的练习都是进步的机会。记住,“Romewasn" alt="吃瓜网友科普:December怎么读?12月英文发音详解">

吃瓜网友科普:December怎么读?12月英文发音详解

December怎么读?12月英文发音详解在英语学习中,掌握月份的发音是基础中的基础。今天,我们就来详细探讨一下December怎么读,帮助大家更好地掌握12月的英文发音。December的基本发音D...

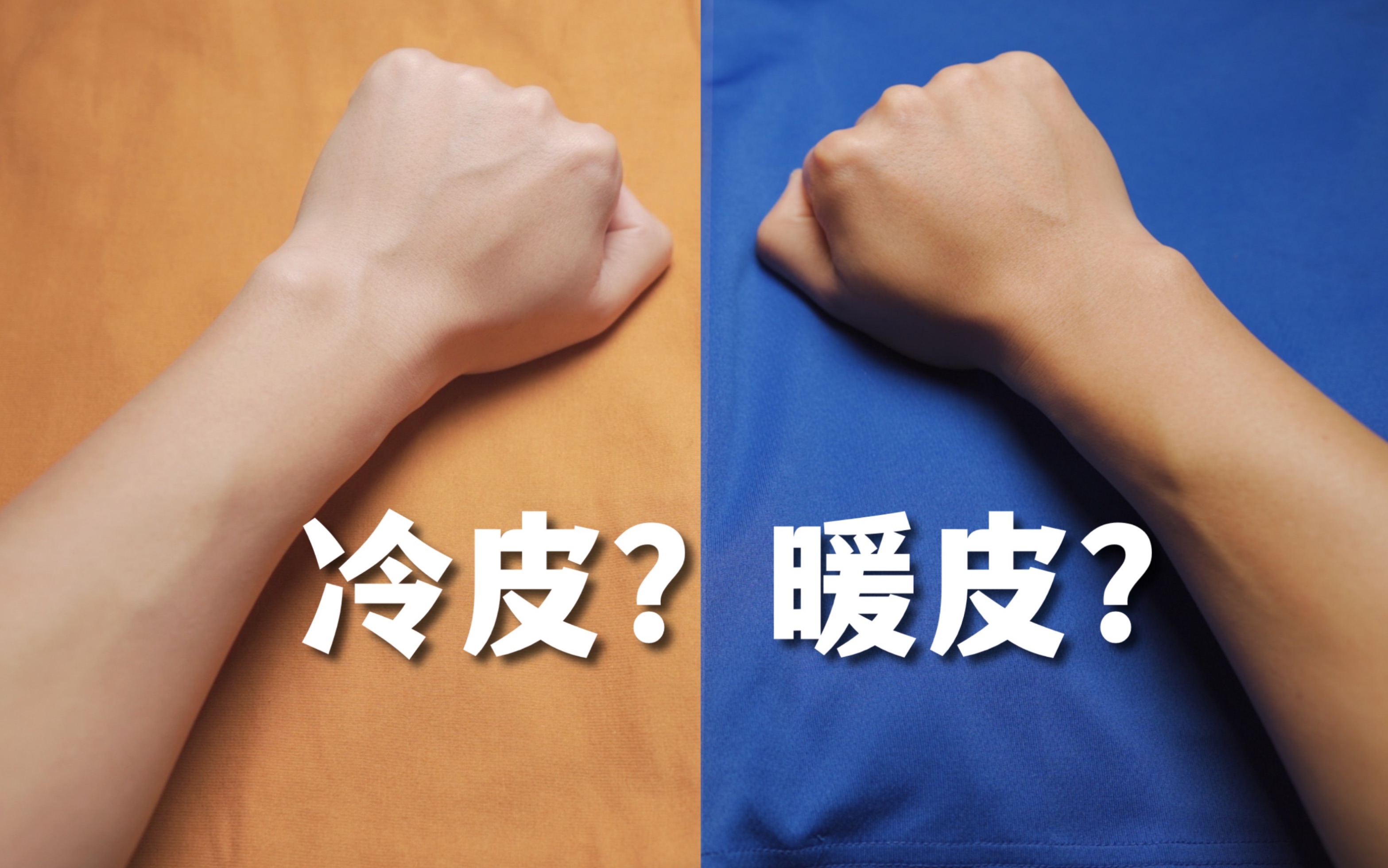

冷皮的定义

冷皮,通常指的是一种特殊的物质状态,它在我们日常生活中并不少见。冷皮可以用来形容某些食品表面形成的一层薄膜,也可以是指由于低温环境而导致的物体表面采纳的状态。比如,当某些食物在低温下放置一段时间后,表面会变得比较平滑而具有光泽。

166su网友科普:深入了解什么是冷皮及其奥秘

在生活中,我们常常会听到“冷皮”这个词,但你真的了解什么是冷皮吗?今天,我们将借助166su网友的科普知识,深入探讨这一独特现象的奥秘,为大家揭开它的神秘面纱。冷皮的定义冷皮,通常指的是一种特殊的物质...